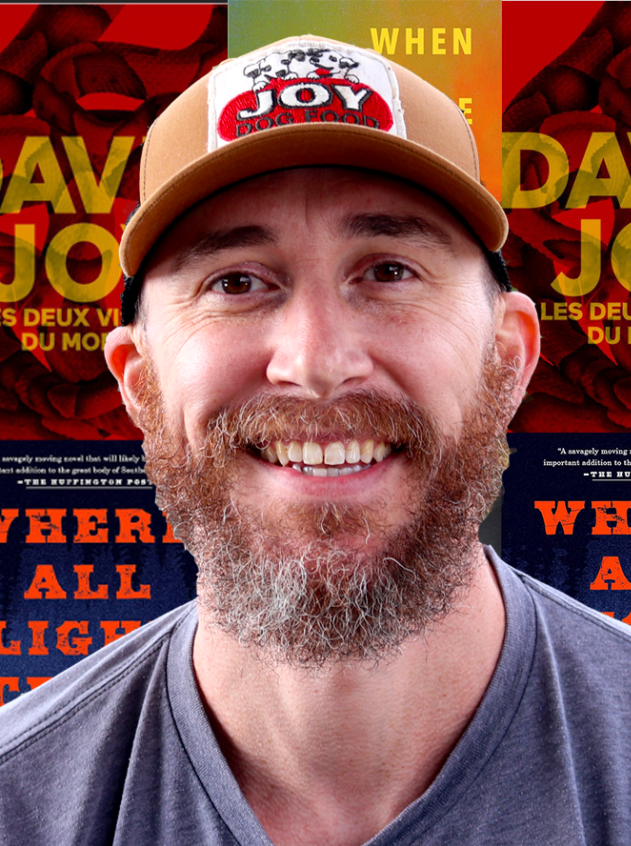

Benoit Laureau a co-fondé les éditions de l’Ogre en 2015. Il explique la politique éditoriale des éditions de l’ogre, détaille la façon dont sont sélectionnés les manuscrits ainsi que l’accompagnement des auteurs.

Quel a été le point de départ de la création de votre maison d’édition ? Pourquoi avoir créé une maison d’édition ?

Bon, c’est une question compliquée. On a créé l’Ogre avec Aurélien Blanchard en 2015. On est toujours deux, depuis le départ. Ce qui est compliqué, je dirais que c’est la question du pourquoi. Parce qu’il y a beaucoup de maisons d’édition qui font un travail remarquable, etc, donc il ne s’agit pas de combler un vide.

C’est un peu l’absurdité de la maison d’édition, ça ne vient pas correspondre -comme une structure ou une entreprise- à une logique économique avec une attente d’un marché etc…Nous l’avons montée en partant d’un désir, désir de publier des livres qui nous plaisaient, exclusivement de la fiction et l’envie de faire avec de la fiction ce qu’on voyait déjà présent dans des essais ou des récits documentaires. C’est-à-dire se servir de la fiction comme moyen pour changer le rapport qu’on avait sur le réel, voire,-un peu en contrebande- de faire en quelque sorte des fictions politiques. Comment peut-on, à partir d’une fiction réfléchir, troubler suffisamment le rapport au réel pour nous amener à réfléchir sur telle ou telle question ?

Par exemple, pour Gabriela Cabezon Camara qu’on publie, ça va être des thématiques sur l’écologie, le féminisme, mais sans passer par l’essai et la réflexion. L’idée c’était une fiction qui s’appuie sur une langue sensible, un rapport sensible au réel.

Recevez-vous beaucoup de manuscrits ?

Oh, oui, en moyenne cinq par jour, et ce depuis des années, alors qu’on est tout petits. On publie sept livres par an environ. Dans le monde de l’édition, ça ne représente rien du tout, même si nous sommes quand même identifiés, nous avons reçu des prix, etc…c’est à relativiser, mais disons que dans le marché du livre on est tout petits en termes de vente.

Et ça n’empêche pas que nous recevions cinq manuscrits par jour; et mauvaise nouvelle: sur les 365 jours par an, on en retient en général un seul par an.

Il s’agit d’un nouvel auteur ou d’un auteur que vous avez déjà publié?

C’est souvent un nouvel auteur/autrice. Nous ne sommes pas spécialisés dans la littérature jeunesse. On ne va pas chercher spécialement le premier roman d’ un jeune auteur/autrice. Mais vu ce qu’on fait, notre rapport à la langue, vu le rapport qu’on veut créer avec nos contemporains, aux sujets contemporains, un imaginaire contemporain, il se trouve que souvent, ce sont des premiers romans.

En plus, je suis très animé par l’idée d’accompagner un auteur sur une œuvre. C’est pas du co-éditorial, mais un travail sur le long terme, on va accompagner l’auteur ou l’autrice sur plusieurs livres. Sinon, pour moi, ça n’a aucun intérêt. Les gros éditeurs sont là pour ça, ce mercato existe, c’est très bien, mais moi, ce n’est pas ma place ni mon rôle, ni celui de l’Ogre. D’une certaine manière, il y a une promesse dans un premier roman qui me séduit énormément, une fragilité qui me touche beaucoup. On accompagne un auteur sur son premier roman en sachant que ce n’est qu’une étape, ce n’est pas forcément le livre le plus abouti qu’il fera, c’est une promesse. Et cette promesse me touche.

Ce qui me motive aussi, c’est le catalogue de l’Ogre, assez rhizomatique, au sens où on ne déploie pas -comme les éditions Gallmeister, il s’est construit sur la littérature des grands espaces, le nature writing- nous, on a pas cette ligne éditoriale thématique, extrêmement visible. Nous, notre ligne éditoriale chez l’Ogre, c’est la langue et le rapport qu’elle provoque au réel.

Du coup, chaque livre qu’on va accepter va souvent ouvrir un nouveau champ, qui emmène le catalogue dans une nouvelle direction et pour cette raison, ce sont souvent de nouveaux auteurs/autrices.

Quand un éditeur, gros, petit ou moyen, a déjà défendu le travail d’un auteur, c’est difficile pour nous d’arriver derrière.On peut le faire de manière exceptionnelle quand un livre ou un projet est très différent -là, ça peut justifier- mais j’ai toujours le sentiment que ce sera difficile de faire mieux que l’éditeur/ l’éditrice précédent.

Pour une petite maison d’édition, il faut savoir qu’avant dix ans, c’est comme si on n’existait pas. C’est à chaque fois un investissement extrêmement lourd de défendre un auteur. Donc d’une certaine manière, on a envie de construire un sillon en accompagnant un auteur, mais c’est aussi une forme de “rentabilité” . On travaille un premier roman, un deuxième roman, un troisième roman, et on grandit avec lui/avec elle. A mon avis, pour nous, ce sont des bases plus solides. Si on venait prendre un auteur/autrice plus connu/e, on aurait l’impression que ça sert notre catalogue, mais au final ce serait pour un livre; ça mobilise beaucoup de temps et d’énergie, juste pour un “one shot”.

Quand vous dites que vous accompagnez vos auteurs au maximum, est ce que ça veut dire que vous les accompagnez dans l’écriture du roman et la construction du récit ?

Oui. En général, le travail éditorial en moyenne à l’Ogre, c’est à peu près un an et demi. C’est très rare, c’est arrivé une fois sur un premier roman, où il y a eu une période de travail de juste quelques mois. En général, on reçoit un projet qui nous séduit avant tout par la langue, par ses qualités presque subjectives. de l’ordre de: « cette langue produit en moi quelque chose d’extrêmement fort et j’ai envie de travailler avec cet auteur/cette autrice.”

Mais souvent, ce n’est pas que le texte n’est pas abouti, c’est que mon travail c’est d’amener le texte et l’auteur le plus loin possible. Comme c’est un premier roman, l’auteur ou l’autrice n’a pas forcément l’expérience de ce que son texte peut produire, à quel point il peut aller loin, et par nature, c’est un travail qui prend énormément de temps. Il faut à la fois travailler sur ce que l’auteur/l’autrice à fait, mais aussi parfois déconstruire certaines choses pour en reconstruire d’autres. J’ai l’habitude de comparer ceci à la confection de vêtements, on commence avec un bâtis fait d’un tissu de moindre qualité, avec des coutures qui se voient etc…Et ensuite, à partir du bâtis, on fait vraiment la robe finale, où là, les coutures ne se voient pas, on est sur un travail de mouvement, de matière. C’est exactement comme ça que je travaille avec les auteurs. C’est un travail qui peut prendre beaucoup de temps; c’est arrivé que ça prenne cinq ans.

Ce n’est pas nous qui sommes dans une espèce de folie du travail. C’est la discussion avec l’auteur et l’autrice qui demande ce temps-là. Et il se peut qu’on ait pas de retours pendant six mois, parce que l’auteur/l’autrice va travailler son texte dans son coin, réfléchir, changer complètement de projet parce qu’il se rend compte qu’il est arrivé à un point de blocage sur le texte, etc…

Il y a cette liberté là qui est très importante. J’ai toujours considéré qu’une maison d’édition, c’est un espace pour accueillir un auteur/une autrice pour que sa langue puisse se déployer. Nous ne sommes pas là pour censurer ou corriger -in fine peut-être- mais en tous cas, nous sommes surtout là pour accompagner l’auteur/l’autrice dans ce qu’il veut faire.

Avez-vous déjà fait l’expérience de résistance de la part d’auteurs/d’autrices?

Oh, oui, bien sûr ! Tout de suite ! Tout le temps ! C’est normal: on se plonge dans l’intimité d’un texte, dans sa construction, dans ses qualités, ses défauts etc… Systématiquement, il y a opposition. La question est de savoir si cette opposition est émotionnelle, personnelle, technique, si elle est dans le projet etc…

J’ai l’habitude de dire que quand je choisis un texte, je suis presque prêt à le publier en l’état. Mon travail, c’est juste d’accompagner l’auteur dans la prise de conscience du fait que que son texte peut être amélioré.

Nous avons publié un auteur, Maurice Mourier, par exemple, qui avait pas mal publié avant, qui était critique littéraire etc…et qui est arrivé en disant: ”Je vous préviens, je n’ai jamais retouché une ligne de mon texte.” Sans provocation on lui a dit: ”on va travailler, on verra.” In fine, il est revenu nous voir en disant: “bon, j’ai corrigé, et je n’avais jamais été relu comme ça.” L’idée, c’est que l’opposition est naturelle, normale, elle est humaine. Que ce soit qu’on ait passé beaucoup de temps sur son texte, par exemple, c’est violent le retour d’un éditeur qui vous dit que telle phrase, telle structure, ça ne va pas. (Parce que les qualités s’oublient, on ne retient que ce qui ne va pas.)

Donc, c’est très violent, et l’opposition est naturelle. Le travail, c’est de ne pas en faire un point de fixation et de voir l’équilibre qu’on peut trouver.

Par contre, il nous arrive de publier un texte, où, on sait et on le dit à l’auteur, que ce n’est pas allé aussi loin qu’il aurait pu. Mais ce n’est pas grave. C’est une question d’équilibre. Nous ne sommes pas là pour que ce texte-là soit le coup incroyable de l’auteur, mais pour qu’il construise son œuvre et peut-être que ce texte-là l’amènera à un deuxième texte plus abouti. Et en même temps, on pourrait parler d’aboutissement, c’est aussi une notion très relative. Encore une fois, en tant qu’éditeur, je ne suis pas là pour dire si un texte est abouti ou pas; je suis juste là pour dire que je veux le publier, le défendre et pourquoi je souhaite le défendre. Ce n’est jamais une position de censure qui dit “ce texte est bien ou pas bien, abouti ou pas abouti”.

Comment parvenez vous à savoir, même si c’est relatif, quand le texte est arrivé à sa forme la plus aboutie ?

Il y a des moments magiques .Comme je vous le disais, on accompagne des auteurs depuis le départ qui publient leur troisième roman. Et là, il y a quelque chose qui se passe. C’est arrivé à plusieurs reprises, dont les deux dernières rentrées. Le bon équilibre est là, sans qu’on sache pourquoi, c’est mystérieux. C’est lié évidemment au travail de l’auteur, du fruit de nos discussions, de notre accompagnement du geste de l’auteur.

A un certain point, ça devient à notre sens extrêmement équilibré et abouti. On sent que l’auteur touche à l’ADN de son œuvre, de ce qu’il va probablement faire par la suite. Et ça, c’est extrêmement réjouissant !

Donc, vous dites qu’il faut parvenir à ce troisième roman pour se révéler?

On peut faire une blague là-dessus: dans le premier roman, on veut tout mettre, dans le deuxième roman, c’est là où on écrit en opposition, et le troisième, c’est là où on écrit son roman le plus personnel.

Ce n’est donc pas du tout un temps de formation de l’auteur à ce que c’est qu’écrire ? Écrire une histoire ce n’est pas tout balancer de soi, c’est aussi écrire une histoire qui s’adresse à l’autre.. ?

Ça dépend de ce que vous appelez formation. La première formation, c’est d’être lu, les retours des lecteurs, qui sont professionnels (libraires, journalistes), mais aussi de chacun des lecteurs qu’il/elle va rencontrer en salon, en librairie. Et ça, je pense que c’est beaucoup plus impactant, de voir son livre publié, de le voir exister avec ses louanges, ses critiques que tout le travail éditorial en amont qu’on pourra faire.

A force de travailler ensemble, il y a une confiance, une compréhension aussi de ce qui est dit. On parle de relations humaines, souvent très ‘affectivées’ -non pas avec des émotions, on peut devenir amis, mais- on rentre réellement dans l’intimité des textes, et les auteurs entrent dans l’intimité de l’édition. Donc, il faut apprendre à parler ensemble. Sous prétexte d’avoir signé un contrat, on devrait s’entendre parfaitement et comprendre les attentes des uns et des autres. Non, ça prend du temps. C’est ça aussi l’apprentissage.

Je ne veux pas mettre l’auteur dans la position qui serait: ‘ à mesure que j’écris, j‘apprends’. Parce qu’en réalité c’est souvent des personnes qui écrivent depuis déjà longtemps. Donc, c’est probablement la confrontation multiple qui aide. Et ce mécanisme assez naturel, qui est de mettre tout de soi dans son premier roman, comme une espèce de truc absolu, ça bouillonne, on a contenu des milliers de lectures, des milliers d’essais, et là, tout d’un coup ça arrive, on veut que tout y soit. C’est évident que ça existe.

Après, pour le deuxième roman, c’est un exercice extrêmement difficile, parce qu’on l’a souvent écrit après la publication du premier. Donc on l’a écrit avec les retours. J’encourage souvent les auteurs à commencer l’écriture du second avant la publication du premier, mais ce n’est pas forcément possible parce que les rythmes d’écriture sont propres à chacun. Le second roman a ce caractère ingrat. Il n’y a pas cette première attente du premier roman. Il faut savoir qu’en rentrée littéraire il y a une cinquantaine/soixantaine de premiers romans. Donc, il y a vraiment une visibilité, une attente de la part des lecteurs, des professionnels, etc…que le deuxième roman ne va pas du tout rencontrer. Du coup il peut y avoir une vraie frustration qui peut naître de ça, et ça entraîne un troisième roman qui est un peu détaché de questions non pas d’égo, mais de réception. Avec l’expérience, l’auteur/l’autrice va construire quelque chose qui lui est très propre, très proche. Et c’est vrai que chez nous, en tous cas, les troisièmes romans correspondent à un travail plus personnel.

Dans la masse de manuscrits que vous recevez par an, avez-vous repéré des erreurs récurrentes?

La première erreur, c’est que les gens ne lisent pas les catalogues des éditeurs, souvent. On a bien mis une description de notre catalogue, de ce qu’on fait, etc…Mais là aussi c’est trompeur. Leur auteurs/autrices réagissent par mot-clé. Ils voient ‘perturbations’ ou ‘fantastique’, et hop, ils se disent qu’on est une maison de science-fiction. Ou bien un mot qui appartient au polar et ils pensent ça. Ou bien il suffit qu’on publie un truc qui ressemble vaguement à un polar pour qu’on reçoive des polars pendant un an.

Là, par exemple, on a publié un récit documentaire de terrain sur l’exil. Et bien, on a reçu plein de textes et de fictions de personnes qui écrivent sur l’exil. Sauf qu’en fait, c’est profondément antinomique avec le projet politique de l’Ogre. Ils ne s’en rendent pas forcément compte, parce qu’ils ne lisent pas le catalogue. Ils pensent que lire la description suffit. Et pourtant pour chaque livre, on met trente pages d’extraits, pour que justement, les personnes qui auraient envie de nous envoyer leur manuscrit puissent comprendre, sentir ce qui nous anime.

Encore une fois, on parle de langue. Souvent, les gens vont me demander si tel sujet m’intéresse. Je m’en fous. Parlez-moi d’une porte. Ce qui m’intéresse, c’est la langue. Et le sujet, c’est presque annexe, c’est derrière. Si la langue est là, et qu’elle est connectée, quelle est adaptée au sujet, ça ira.

La deuxième erreur la plus courante, c’est des auteurs/autrices qui vont nous envoyer un texte , mettons, qui parle de violence, et qui va employer une écriture qui n ‘a rien à voir avec le sujet du livre. Ou qui pensent faire du contemporain parce qu’ils ne mettent pas de ponctuation ou autre chose. En fait, ça n’a rien à voir avec le rythme qu’il y a dans le livre. Donc ça ne fonctionne absolument pas. La deuxième erreur est souvent là: penser que parce qu’on travaille thématiquement et stylistiquement telle matière, ça va suffire à ce que le livre fonctionne. C’est une alchimie qui est infiniment plus complexe que ça et qu’il faut penser dès le départ. Le rythme, à la fois dans les phrases, les paragraphes et le rythme narratif global joue fortement sur la thématique et sur l’histoire. Et inversement, il faut que ça corresponde pour que ça fonctionne.

Après, honnêtement, je ne suis pas un éditeur très attaché aux fautes d’orthographe. Je suis moi-même complètement dyslexique. Je considère qu’un manuscrit, c’est un manuscrit. C’est pas un CV ou je ne sais quoi. Et pareil pour les présentations.

Moi, le premier roman que j’ai accepté, et qui restera probablement un de mes plus beaux souvenirs d’édition, l’auteur avait juste mis une phrase : ”Je pense que ça peut vous plaire.” Point barre. C’est tout.

Vous demandez l’envoi du manuscrit en PDF ?

Pour la relation auteur-éditeur, surtout quand elle n’existe pas, c’est-à-dire lorsqu’on est avant la relation. D’une part pour deux raisons: ça enlève la pression, nous sommes dans une ère du numérique. Moi, je ne veux surtout pas recevoir de manuscrit papier, parce que j’ai un bureau qui fait vingt mètres carrés, et surtout je lis la nuit dans mon lit, dans un café ou ailleurs et je ne veux pas me trimbaler des manuscrits. Et qu’ensuite, ça coûte un bras. Donc on est dans un monde numérique, il y a une liberté d’envoi de PDF, donc en gros, profitez de cette liberté pour prendre des risques, envoyer à des éditeurs qui vous plaisent vraiment, parce que vous lisez leur catalogue, et ça ne vous coûtera pas grand chose.

Et ne vous faites pas trop d’illusions, on n’est pas là non plus pour vous dire si le texte est bien ou pas. Je ne sais pas ce que les auteurs pensent. Il y a beaucoup d’histoires qui circulent à propos de ça. Il faut comprendre que quand on est une petite maison d’édition comme la nôtre -on est deux- en équivalent de temps de travail, évidemment, on ne se rémunère pas: une maison d’édition avant dix ans d’existence, y a pas d’argent qui sort. Donc on travaille tous les deux à côté. Aurélien mon associé travaille à mi-temps, moi à plein-temps. On va dire que moi, je travaille facilement quatre-vingt heures par semaine si on cumule le temps de l’Ogre plus le temps de travail pour bouffer, quoi. On fait à peu près le travail de cinq personnes dans un service normal. Gallimard a les moyens d’avoir des lecteurs qui vont faire des fiches de lecture, non pas sur tous les manuscrits reçus, mais on va dire sur dix pour cent de ces manuscrits. Il y a un système d’organisation de lecture qui fait qu’il y a une grosse partie des manuscrits qui sont lus. Un éditeur comme nous ne peut pas lire tous les manuscrits, il faudrait y consacrer une activité principale, un plein-temps, quoi. Et encore, ce ne serait pas suffisant pour tout lire.

Donc, on a des méthodes de lecture qui nous permettent de trier. Ce à quoi j’essaie de m’engager, c’est de répondre à tout le monde dans un temps raisonnable, c’est c’est oui ou non. Mais souvent, quand on répond non, les auteurs/autrices demandent pourquoi, ou demandent si leur texte est bien, sans se rendre compte que ça impliquerait qu’on ai lu le livre en entier. Encore une fois, moi je ne suis pas là pour dire si un livre est bien ou pas. Je l’ai déjà dit, mais je suis là pour porter un livre qui me plait, pas pour le juger.

Grosso modo, pour être honnête, vu ce qu’on fait, je ne vais pas gagner de marge, je ne vais pas publier des milliers de livres par an. J’en publie sept par an, et dans ces sept, je fais vivre mon catalogue, avec un/une entrant par an en français. Et en général un ou une en langue étrangère. Autant vous dire que je sais immédiatement si un livre me plaît ou pas. Il y a un niveau de proximité que je recherche; ça saisit, ou ça ne saisit pas. Et c’est pour ça que je ne suis pas là pour juger, parce qu’en fait je ne suis pas du tout dans la position ‘est-ce que c’est bien ou pas’. C’est : est-ce que tout d’un coup ça jaillit? ou ça jaillit pas?

On pourrait penser que c’est un petit peu romantique, mais en réalité c’est ça. Tous les manuscrits que l’on a publiés sont des manuscrits que j’ai lus à la réception. C’est plus simple comme ça. Et un manuscrit qui arrive, je lis tout de suite les premières pages.Et quand ça me saisit, j’arrête tout et je le lis en entier. En général, c’est accepté dans la semaine.

Et si vous deviez donner un conseil à quelqu’un qui serait sur le point d’envoyer son manuscrit aux Editions de l’Ogre ?

De lire. De lire. Et non pas de se sentir en proximité. Encore une fois, c’est bête, j’ai fait un truc, j’ai pas envie de le refaire. J’ai pas envie de monter une école de l’Ogre avec que des ogres qui se ressemblent. Mais de lire, parce que, manifestement, et c’est ce que disent les libraires, les auteurs etc…

Il y a une ligne éditoriale, une sensibilité liée à la langue qui fait qu’immédiatement, ils s’y reconnaîtront ou non. C’est déjà un excellent signe. Si eux se reconnaissent dans ce qu’on fait, il y a de grandes chances pour que nous, on le sente et qu’on ait très envie de lire leur texte. C’est vraiment le seul conseil, parce que tout le reste, ben…c’est leur histoire. Moi j’ai pas de conseil formel à leur donner.

Avez-vous un avis sur l’absence de formation des auteurs de fiction en France? Souhaiteriez-vous qu’il soit plus diffusé en France? Par exemple, les formations de creative writing dans les pays anglo-saxons ou en Espagne, pensez-vous qu’il faut développer cet enseignement?

Oui, c’est intéressant. Parce que tout ce qui amène les gens à écrire ou à lire est passionnant. Toute initiative, à n’importe quel âge qui permettrait d’accompagner des personnes dans l’écriture, moi je trouve ça fascinant et hyper important. Maintenant, en tant qu’éditeur, j’ai une position un peu différente. J’ai été juré d’un certain nombre de Masters littéraires, donc j’ai été amené à travailler avec des personnes qui ont écrit plusieurs textes dans le cadre de ces Masters et également avec l’équipe enseignante. J’ai collaboré en recevant des manuscrits d’ateliers d’écriture, plus ou moins privés ou professionnels.

C’est évident que pour des raisons que j’évoquais au départ et qui sont liées à l’ADN de l’Ogre, qu’en général ça ne va pas coller. Parce que les Masters ou les ateliers d’écriture, c’est un travail, un exercice. C’est pas forcément un exercice de style, je veux pas dire que tous les textes qui sortent de là sont des exercices de style, mais tout le travail qui est là, on est souvent loin (parce que ça va recueillir la vie, la censure, les éloges de plein de personnes différentes qui ne sont pas des éditeurs), et ça ne veut pas dire que c’est d’une qualité moindre. Je veux dire qu’en tant qu’éditeur, ma position est très singulière: je vais décider d’investir de l’argent et du temps sur ce texte parce que j’y crois et que je veux le défendre. C’est une décision qui est vraiment extrêmement éloignée de la position du lecteur qui est: j’aime ce texte ou je ne l’aime pas.

Et c’est vrai que dans le cadre d’un Master ou d’un atelier, on est dans une position qui est plus proche de : ça fonctionne ou pas, comment faire pour que ça fonctionne d’une manière qui se rapprocherait peut-être d’une démarche éditoriale, mais sans l’issue de la publication. Et ça change tout. Parce que la forme que prend le texte est souvent un consensus. Et je crois qu’il n’y a rien de plus éloigné du projet éditorial qu’un consensus. Je crois qu’un roman qu’on publie, ce n’est pas un consensus. C’est quelque chose de radical. Et la radicalité est souvent moins acceptée dans ce genre de contexte. Mais bon, je ne suis pas enseignant…j’imagine qu’il existe des endroits où c’est accepté et encouragé. Mais en France, en tous cas, ce dont j’ai été témoin, c’est pas une expérience de la radicalité. Et je ne dis pas que c’est dommage, ça permet à plein de gens d’écrire, comme ça permet à plein de gens de lire.

Vous savez, on parle de littérature, c’est un truc extrêmement vaste qui recouvre les dimensions les plus populaires, les plus commerciales, les plus caricaturales au trucs les plus expérimentaux, les plus illisibles etc…Et tout ça doit exister, cette diversité doit exister parce qu’elle correspond à une diversité d’auteurs et d’autrices, de lecteurs et lectrices.

Il en va de même pour les ateliers d’écriture: écrire, c’est pas forcément pour être publié; écrire, c’est pas forcément pour révolutionner la littérature. On a une culture littéraire en France où il y a une espèce de poids, on se dit que c’est très important-littéraire-intelligent. Non, non, la littérature, ça peut aussi être émancipateur, libérateur. ça peut juste être discuter avec soi, discuter avec les autres.C’est infiniment plus riche que ça. Et je pense que tout ce qui peut l’encourager et l’encadrer, l’accompagner, l’aider est super, quoi !

Interview réalisée durant Littérature Live Festival 2022.

Interview : Julie Fuster – Transcription Amoreena Winkler.

Caméra : Lionel Tran. Montage : Ryu Randoin.

Remerciements à La Villa Gillet et à Lucie Campos pour leur soutien.