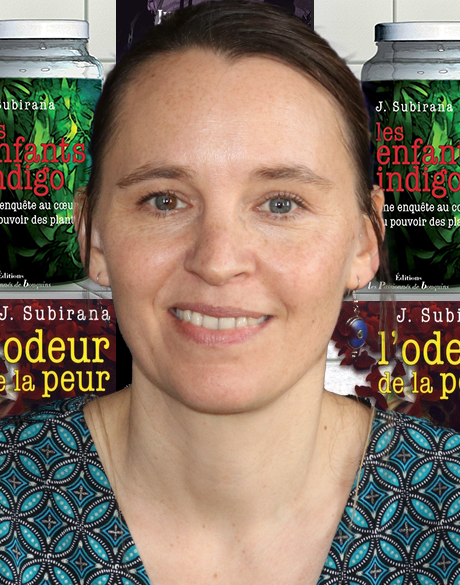

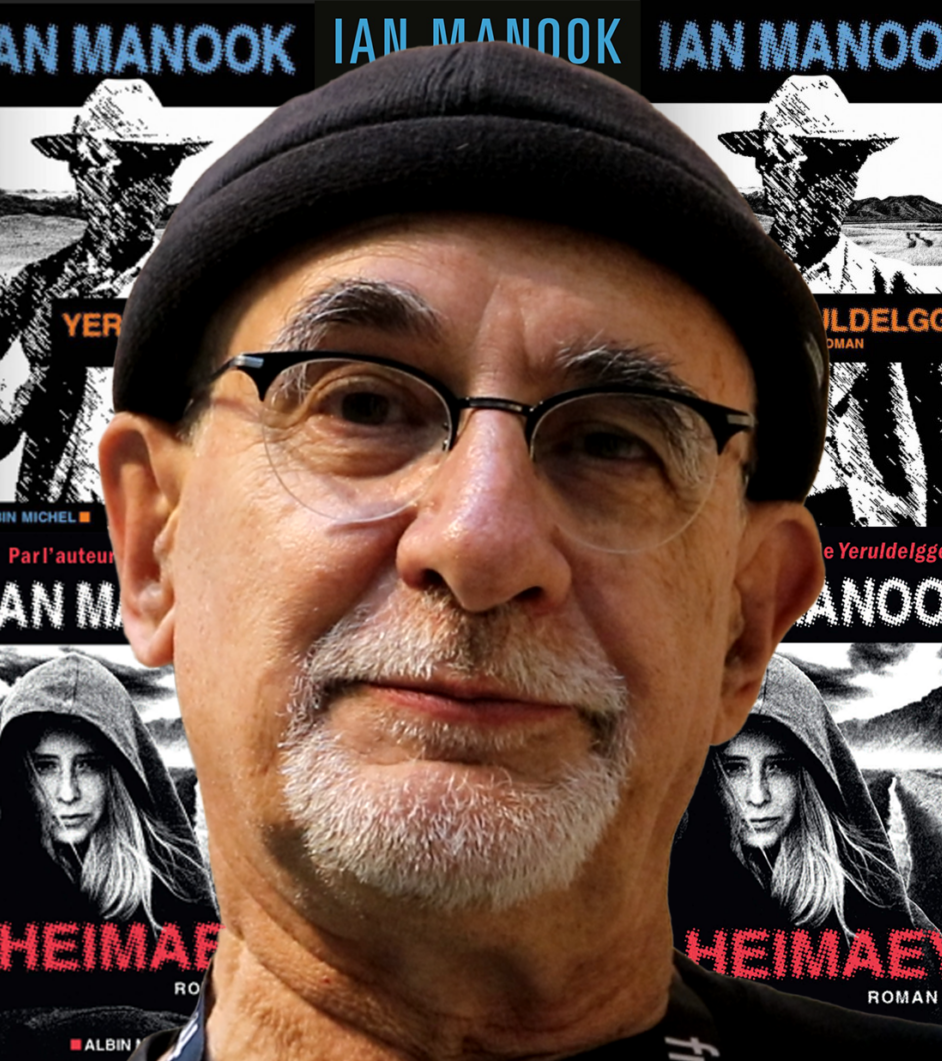

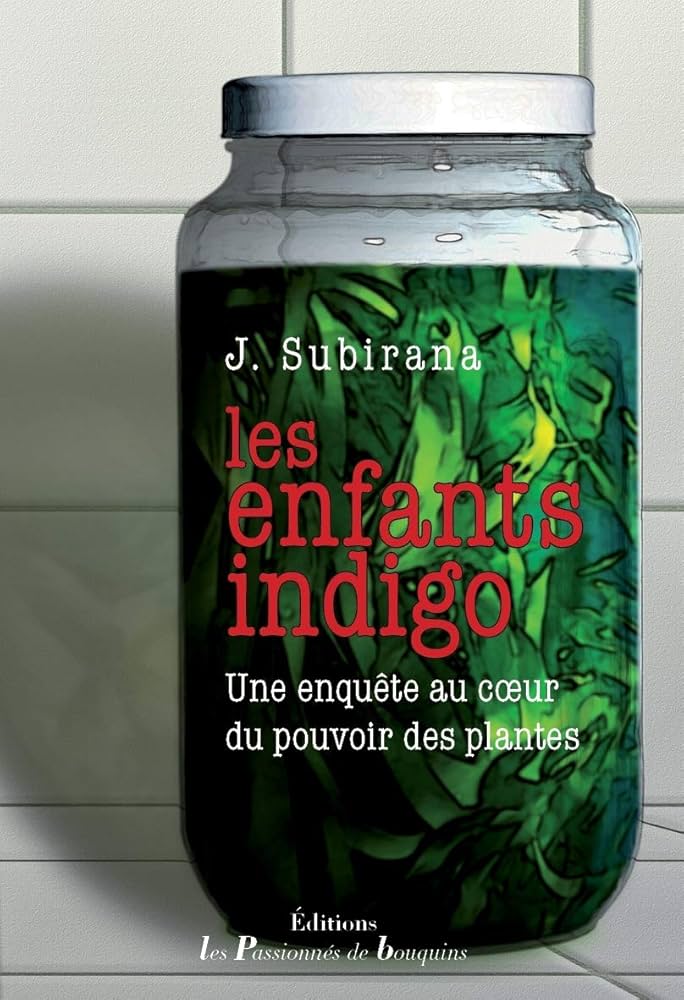

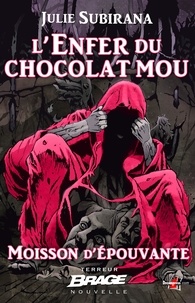

Pourquoi l’édition française refuse-t-elle les récits qui sortent des cases ? Julie Subirana, médecin et autrice de thrillers hallucinogènes, raconte comment ses textes hybrides sont parfois recalés… simplement parce qu’ils ne « rentrent pas dans les cases ». Et si l’avenir de la fiction se jouait justement là — aux marges ?

1. Pourquoi écrit-on des histoires (et pourquoi les lire aujourd’hui) ?

Autrice et médecin, Julie Subirana revendique une vision hybride de la fiction. Pour elle, écrire est une façon de comprendre le monde… et de continuer à y croire.

« Les histoires, à quoi ça sert ? Eh bien ça sert à nous faire voyager et à mieux nous connaître. »

Elle parle d’un besoin profond de récits porteurs d’espoir : dans un monde traversé par les crises (climatiques, sociales, politiques), nous aurions, selon elle, besoin de fictions qui montrent comment continuer à vivre.

« J’ai besoin de lire des histoires qui nous donnent des méthodes pour continuer à vivre malgré ce qui se passe. »

Cette approche rejoint ce que certains théoriciens de la fiction appellent la fonction réparatrice du récit : non pas fuir la réalité, mais apprendre à y résister autrement.

2. La SFFF, un espace de liberté

2. La SFFF, un espace de liberté

Julie Subirana écrit dans le champ de la SFFF, un acronyme désignant trois genres proches et souvent mêlés :

- Science-fiction (exploration du futur, de la technologie, des mondes possibles),

- Fantasy (univers imaginaires, magiques, souvent inspirés du mythe ou du conte),

- Fantastique (intrusion de l’étrange dans le réel, ambiguïté surnaturelle).

Ces trois genres partagent une même qualité : ils permettent de déplacer le réel pour mieux l’interroger. Julie Subirana les manie librement, souvent en les croisant avec des éléments de polar, de manga ou de littérature scientifique.

3. Un processus d’écriture organique (et joyeusement brouillon)

Contrairement aux modèles rigides de planification, l’autrice revendique un processus d’écriture intuitif, fondé sur la surprise et l’exploration. Elle commence avec un plan… pour mieux s’en éloigner.

« Je commence avec un plan… que je ne respecte jamais. »

Chez elle, l’écriture naît souvent d’une émotion forte (colère, indignation, fascination) puis se laisse enrichir par les rencontres du quotidien, les lectures, ou les dialogues avec ses patients (Julie Subirana est aussi médecin généraliste).

« J’aime bien quand ça prend des petits chemins de traverse. »

Cette façon de faire évoque ce que John Truby appelle « la narration organique / organic writing » : un récit qui pousse comme une plante, en réponse au monde, et non pas comme une machine construite selon des étapes figées.

4. Quand les genres se rencontrent (et se mélangent)

Julie Subirana est une autrice hybride. Thriller botanique, science-fiction ethnobotanique, polar shonen… ses récits ne respectent pas les étiquettes classiques. Elle le reconnaît avec lucidité :

« C’est difficile à caser… il n’y a pas d’éditeur qui accepte quelque chose qui soit trop mélangé. »

Elle constate que certains éditeurs français refusent des textes pourtant bien écrits, uniquement parce qu’ils sortent des catégories prévues par leur ligne éditoriale. Ce cloisonnement, selon elle, freine la création de récits innovants :

« J’avais l’impression qu’on ne peut pas faire un truc qui sort vraiment du lot. »

Pourtant, ailleurs, l’audace semble mieux accueillie. L’autrice cite l’Asie ou les États-Unis comme des espaces plus ouverts à la créativité narrative.

5. Un dialogue constant avec les codes narratifs

Contrairement à d’autres auteurs qui rejettent les « tropes » (motifs narratifs récurrents), Julie Subirana les explore avec gourmandise. Elle les inventorie, les détourne, les cite.

« J’aime bien les utiliser et y faire référence. »

Elle lit beaucoup de mangas (notamment les shonen, récits initiatiques de jeunes héros), de manhwa (bandes dessinées coréennes), et de littérature litRPG, une forme récente de fiction inspirée du jeu vidéo et du jeu de rôle. Tous ces formats sont riches en motifs narratifs : quête, transformation, mentor, montée en puissance…

Julie Subirana s’en inspire, tout en revendiquant une écriture personnelle. Pour elle, l’important n’est pas de respecter les codes, mais d’en jouer consciemment.

6. L’écriture comme recyclage

Dans un monde d’édition souvent fermé, elle a appris à recycler ses textes. Elle sait qu’un manuscrit refusé ici peut trouver preneur ailleurs. Cette attitude pragmatique rejoint une approche artisanale de la fiction :

« Tous les textes peuvent trouver preneur… quelque chose qui est refusé quelque part peut être accepté ailleurs. »

Elle conseille aussi aux jeunes auteurs de ne pas avoir peur de réécrire encore et encore, et de couper des passages… sans les jeter.

« Tu ne l’abandonnes pas, tu le mets de côté. Un jour ça resservira pour autre chose. »

7. La singularité contre l’intelligence artificielle

7. La singularité contre l’intelligence artificielle

Interrogée sur la place de l’IA dans la création littéraire, Julie Subirana ne nie pas sa puissance croissante. Mais elle identifie une faille : l’absence de style, d’originalité, de second degré.

« Il faut absolument de l’originalité, soit dans le ton, soit dans la manière d’écrire, soit dans les thèmes. »

Pour elle, seule une voix d’auteur forte, singulière, capable de faire vibrer le langage autrement, permettra de résister à la standardisation algorithmique.

Conclusion : écrire comme on pense, penser comme on rêve

Julie Subirana propose une vision de l’écriture ancrée dans l’expérience, ouverte au monde, en dialogue constant avec les récits populaires. Elle démontre qu’il est possible d’être à la fois exigeant et accessible, scientifique et imaginatif, structuré et libre.

« J’aime quand le personnage paraît plus intelligent que l’auteur. »

Son travail, entre roman populaire et réflexion poétique, donne à voir un espace littéraire vivant, hybride et insaisissable — à l’image des plantes médicinales qu’elle convoque dans ses récits.

Vous désirez apprendre à écrire des histoires puissantes et à hybrider les genres ? Nous vous recommandons nos formations suivantes :