La lecture, entre fascination et méfiance : longuement suspectée de favoriser la passivité intellectuelle ou de détourner les esprits par son plaisir jugé régressif, la lecture a aussi été interdite sous les régimes tyranniques. Pourtant, elle reste une arme d’émancipation, un voyage intérieur et un acte de résistance face à toute forme de domination

La lecture, ce geste quotidien pour beaucoup, cette activité solitaire et silencieuse, dissimule une histoire complexe et paradoxale. Elle a été tour à tour célébrée comme l’une des plus hautes expressions de l’esprit humain et méprisée comme un acte de frivolité. Pire encore, elle a souvent été interdite, perçue comme une menace dans les contextes tyranniques. Cette ambiguïté révèle une vérité fondamentale : lire est un acte éminemment politique, une arme de subversion et d’émancipation qui continue de susciter des débats passionnés.

La lecture plaisir : un plaisir suspect

Depuis l’Antiquité, la lecture n’a jamais été un acte neutre. Platon, dans le Phèdre, mettait déjà en garde contre l’écriture, craignant qu’elle n’affaiblisse la mémoire et ne favorise une forme de passivité intellectuelle. Ce soupçon s’est étendu à la lecture elle-même, particulièrement lorsqu’elle est perçue comme un loisir.

Le mépris pour la « lecture plaisir » trouve un écho puissant dans l’histoire de la littérature. Northrop Frye, dans The Secular Scripture (1976), souligne que l’idée même de lecture comme divertissement a été reléguée à une position subalterne. Les romans, jugés trop accessibles, ont longtemps été considérés comme une menace pour les valeurs morales et intellectuelles. Au XVIIIe siècle, les critiques de la lecture romanesque se multiplient : on accuse les jeunes filles de perdre pied dans des rêveries dangereuses et les lecteurs de romans d’échapper à leurs responsabilités sociales.

Ce rejet du plaisir dans la lecture s’enracine dans une méfiance plus large envers les émotions. Une bonne histoire, avec ses tensions dramatiques et ses comparaisons vivantes, est conçue pour immerger le lecteur, parfois au détriment d’une analyse critique. Ce processus d’immersion, pourtant au cœur de l’expérience littéraire, a été qualifié de régressif, comme si le plaisir menait inexorablement à une perte de contrôle intellectuel.

La lecture comme menace dans les régimes tyranniques

Si la lecture plaisir a été suspectée de rendre les individus irresponsables, la lecture en général a souvent été perçue comme un danger par les régimes tyranniques. Les livres, porteurs d’idées et de perspectives nouvelles, ont toujours été une menace pour les autorités cherchant à contrôler la pensée.

L’histoire regorge d’exemples de livres interdits et brûlés, de bibliothèques censurées et de lecteurs persécutés. Pendant l’Inquisition, lire les œuvres de Galilée ou de Copernic pouvait coûter la vie. Au XXe siècle, les régimes totalitaires comme ceux de l’Allemagne nazie ou de l’Union soviétique ont érigé la censure en institution, interdisant des textes qui défiaient leur idéologie. Dans ces contextes, lire devenait un acte de résistance.

La lecture, en effet, élargit les horizons, nourrit l’imaginaire et encourage l’esprit critique. Ces qualités mêmes, si précieuses dans les sociétés démocratiques, la rendent dangereuse dans les régimes autoritaires. Lire, c’est penser par soi-même. C’est se confronter à des idées contradictoires, explorer des mondes imaginaires qui échappent au contrôle des pouvoirs en place.

Ce que nous apprend la lecture d’histoires

Les histoires, qu’elles soient fictionnelles ou inspirées de faits réels, répondent à des besoins fondamentaux. Elles nous aident à comprendre le monde, à répondre aux grandes questions existentielles et à donner un sens à notre expérience humaine. Lorsqu’on lit une histoire, on ne fait pas que suivre un récit ; on participe à une exploration des émotions, des dilemmes moraux et des perspectives étrangères à notre propre réalité.

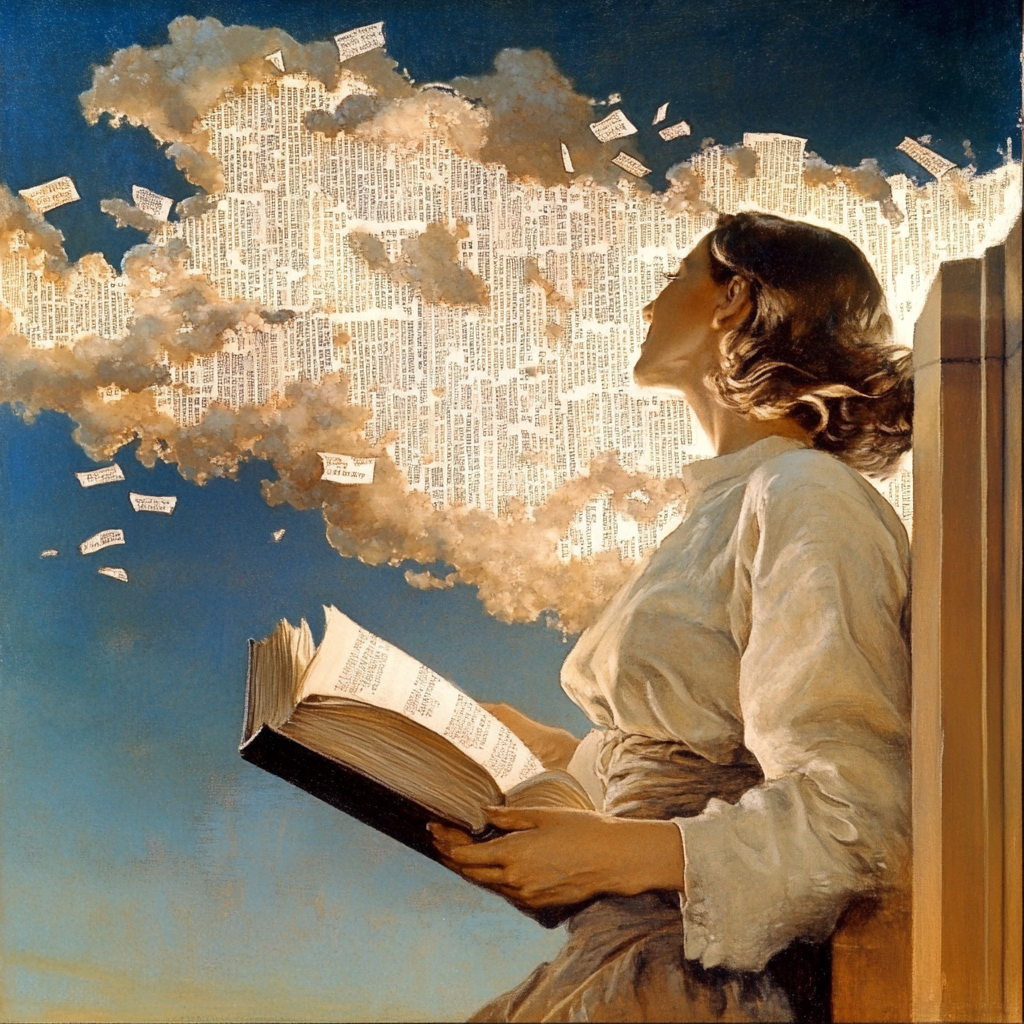

Lire des histoires enrichit notre empathie en nous plongeant dans la psyché des personnages. Contrairement au visionnage d’un film ou d’une série, la lecture sollicite activement notre imagination. Lorsque nous lisons, nous créons mentalement les images, les voix et les décors, devenant ainsi co-créateurs de l’univers narratif. Cela engage non seulement notre intellect, mais aussi notre sensibilité, nous aidant à développer une compréhension plus nuancée des autres et de nous-mêmes.

De plus, la lecture nous oblige à ralentir, à absorber chaque mot, chaque description. Là où les médias visuels nous bombardent d’images préfabriquées, la littérature nous invite à méditer, à explorer les nuances, et à habiter pleinement les moments clés du récit. Ce processus, bien que plus exigeant, est aussi plus transformateur.

Un écrivain doit lire pour écrire

Pour les écrivains, la lecture est bien plus qu’un plaisir : c’est une nécessité. Comme le souligne Stephen King dans son essai Écriture : Mémoires d’un métier, « si vous n’avez pas le temps de lire, vous n’avez pas le temps (ni les outils) pour écrire. » Lire, c’est nourrir son esprit d’histoires, d’idées et de styles variés. C’est apprendre les mécanismes de la narration, les subtilités du langage, et les stratégies pour capter l’attention du lecteur.

Un écrivain qui ne lit pas se prive d’une source essentielle d’inspiration. En lisant, on découvre comment d’autres auteurs ont relevé les défis narratifs, créé des personnages mémorables et exploré des thèmes universels. Chaque livre lu devient une leçon silencieuse, une invitation à repousser les limites de sa propre créativité.

Un écrivain qui ne lit pas se prive d’une source essentielle d’inspiration. En lisant, on découvre comment d’autres auteurs ont relevé les défis narratifs, créé des personnages mémorables et exploré des thèmes universels. Chaque livre lu devient une leçon silencieuse, une invitation à repousser les limites de sa propre créativité.

Vers une réhabilitation de la lecture plaisir

Malgré les critiques et les interdictions, la lecture n’a jamais cessé d’être une source de plaisir et de pouvoir. Elle a survécu aux bûchers et aux censures, aux accusations de superficialité et aux soupçons de corruption morale. Aujourd’hui, les études en neurosciences montrent que la lecture, loin d’être régressive, développe des compétences cognitives et émotionnelles essentielles. Lire de la fiction, par exemple, stimule l’empathie en permettant aux lecteurs de se mettre à la place des autres.

Il est temps de réhabiliter la lecture plaisir non pas comme une activité futile, mais comme un acte de liberté. Lire, c’est voyager sans bouger, penser sans entraves, ressentir sans retenue. C’est vivre mille vies tout en restant soi-même.

En embrassant pleinement cette dualité—lecture comme plaisir et comme pouvoir—nous pouvons réconcilier l’expérience individuelle avec son potentiel révolutionnaire. La lecture n’est pas seulement un passe-temps ou un outil d’apprentissage : c’est une fenêtre ouverte sur l’humanité et un levier pour la changer.

Si vous souhaitez à apprendre à lire comme un écrivain, nous vous recommandons nos formations suivantes :